领先一步,印媒:中国为H-20研发等离子装置!能解决失速问题吗?

日前,印媒《欧亚时报》援引《南华早报》的一份报告,对外公开了一项令人振奋的好消息:中国的研究人员开发出了一种新的等离子装置,可改善机身顶部的气流状态,防止固定翼飞机出现失速的情况。

文章分析认为:这款等离子装置可能为中国的隐形轰炸机H-20“量身打造”。更重磅的消息在于,该装置还保证了高质量的隐身性能,很难被敌方雷达发现,真正做到了稳定巡航、高度隐身!

H-20:为何要避免失速现象发生?在航空航天领域,飞行器失速是要极力避免的现象。对亚音速固定翼飞机而言,临界迎角(攻角)约为15°,在低于该角度时,机翼迎角越大,升力系数就越高。但超过临界迎角后就需要警惕了:此时额外增加的迎角反而会导致升力系数降低!

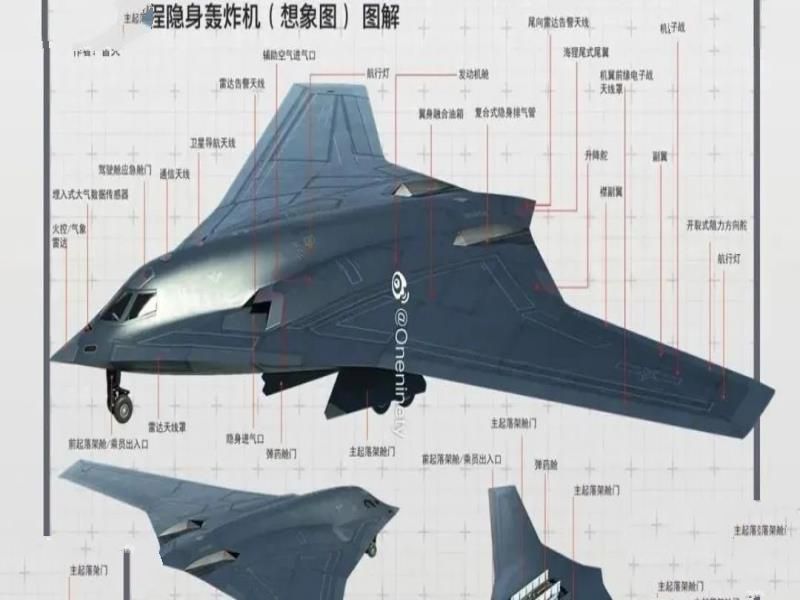

H-20的网传想象图:典型的固定翼飞机

H-20的网传想象图:典型的固定翼飞机

当机翼前后缘的平均迎角超过了临界迎角,周边气流会与机身分离并产生紊乱的涡流,引发机身剧烈抖动,飞机随之产生惯性旋转。如果在起飞和着陆阶段,机翼就可能撞到地面,引发飞行事故;如果在高空中,飞机则可能出现横滚、偏航或俯仰偏离等异常状况,严重威胁飞行安全。

根据计算模拟,全球飞机失速事故的发生概率约为1/10万,我国民航客机约为1/20万,原因或是迎角传感器故障,或是飞行动力不足。需要注意的是,大型的飞机很难彻底脱离失速的隐患,即便是高性能的隐形战略轰炸机也不例外。

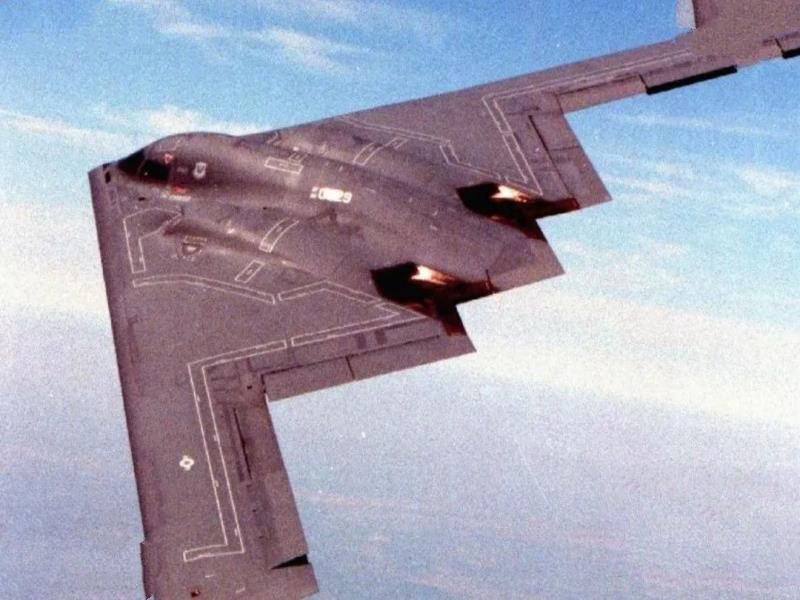

B2 Spirit

B2 Spirit

我们来看一则案例。2008年2月23日,一架B-2 Spirit战略轰炸机计划驶离关岛执行任务,该机名为“堪萨斯号 89-0127”,执飞经验5100小时。

出乎意料的是,这架有着“全球最强”称号的“空中巨兽”却成了史上唯一坠毁的B2轰炸机。根据现场视频来看,助跑阶段的姿态一切正常,但脱离跑道后没多久便出现了问题,机身因故障而发生倾斜,左侧机翼撞击地面并瞬间断裂,机身当场坠毁,现场燃起滚滚浓烟。从助跑到坠毁,全程只用了不到60秒!

调查结果显示,事故的“罪魁祸首”竟是一场倾盆大雨,低温导致机内的数据传感器出现冷凝现象,三个压力传感器瘫痪。起飞当天,飞机迎角监测失误,空速监测失误,控制系统错误地发出30°俯仰动作的指令,最终引发悲剧。

B2轰炸机的坠毁造成了多大的经济损失?维基百科上的纸面数字是14亿美元,但这一价格可能还是保守了!

因为根据生产数据,每架B2的设计、制造成本平均为7.37亿美元,采购成本为9.29亿美元,再加上开发、工程和测试等后期项目,总成本估计高达21.3亿美元,而这还是1997年的造价。如果算上通胀,则相当于现在的39.32亿美元!

考虑到失速的隐患以及H-20的重要性,机身设计自然要避免失速的现象发生。那么,我国科学家为H-20研发的这款“防失速”装置,真的能完美解决失速问题吗?

中国为H-20研发等离子装置,完美解决失速问题?2022年8月18日,《航空动力学报》刊载了一篇论文:我国科学家研发了新的等离子体主动控制技术,通过机身表面的压力判断翼面气流的状态,从而自动施加或取消等离子体控制。

而飞机模型的风洞试验则证明:该技术确实能实现对翼面流动分离的主动控制,起到了突出的增加升力、推迟失速的作用,这意味着模型的失速特性得到了改善。

试验中所使用的模型,想必大家都非常熟悉。该模型没有标配的尾翼,机身扁平且呈W型,前缘交叉成V字形,模型的平均气动弦长为0.231m,参考面积为0.157㎡,展显比值达到了5.78。

模型内部采用金属框架,外部覆盖玻璃钢材质,等离子体激励器就粘贴在玻璃缸上。等离子体采用非对称式布局,绝缘介质为0.1mm的聚酰亚胺薄膜,放电电极是0.02mm的铜箔,预埋电极宽度为5mm,暴露电极宽2mm,预埋电极后缘和暴露电器的前缘相接。

电源采用微秒脉冲电源,上升沿和下降沿均为10μs,半脉冲宽度为25μs;测压设备则通过SCAN3000压力系统采集。当然,以上数据都是公开数据,保密性的内容也不会在论文中展示,我们直接看实测结果。

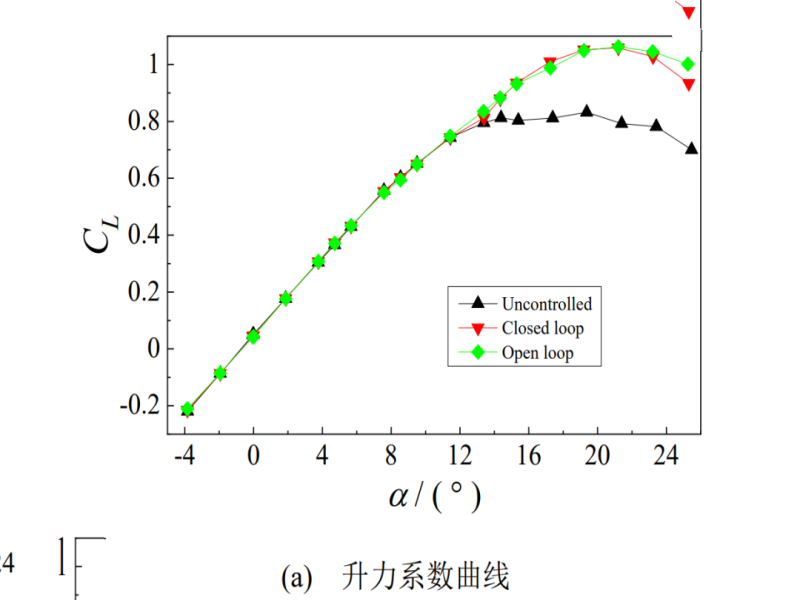

结果显示:当FL-5空洞中的来流风速V=30m/s时,若采用等离子体开环控制,模型的最大升力系数可提高27.7%,失速迎角向后推迟了4°;若采用等离子体压力反馈控制,模型的最大升力可提高27.5%,失速迎角同样也推迟了4°。

两种方式的升力系数变化

两种方式的升力系数变化

开环方式和压力反馈方式相比,试验结果基本一致,都能起到增升、推迟失速的作用。二者所不同的是,前者的等离子体一开始就处于打开状态,而后者则不同:在机身处于小迎角时,反馈系统保持关闭,当迎角达到15°时,机身压力系数突增并超过设定的阈值,此时等离子体才会自动打开。

网传H-20模型的风洞试验图

网传H-20模型的风洞试验图

有人可能会问了,这一技术能帮助H-20完美解决失速问题吗?应当说,等离子体的主动控制技术给出了漂亮的防失速方案,但目前还存在不足,一是尚处于试验阶段,二是功能也比较单一,后期还需要深入的开发和验证。但总体而言,该技术应用前景广阔,未来可期!

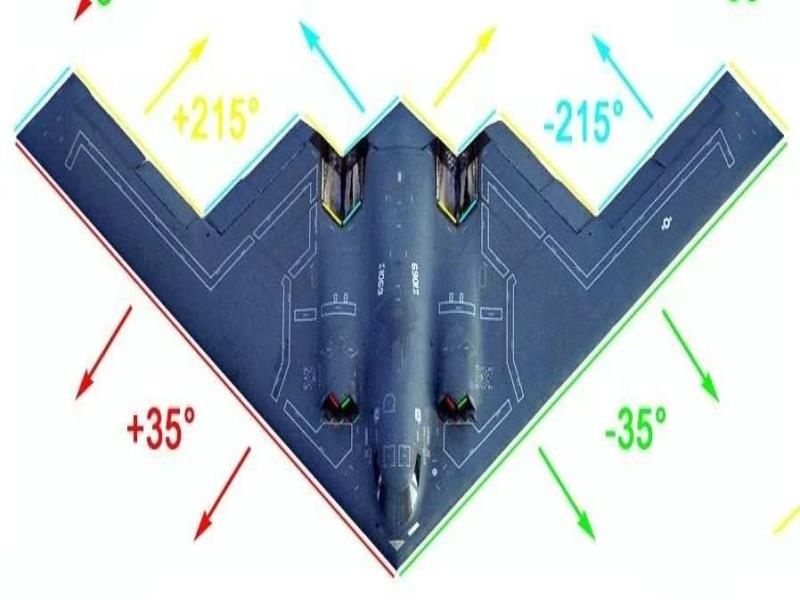

中国H-20正在酝酿:等离子装置为何能提高隐身性能?说到隐形轰炸机,B2、B21的气动布局堪称经典:全机采用机身和机翼的融合设计,无水平和垂直尾翼,整机全为升力面,不仅提高了气动效率,还大大降低了雷达反射截面(RCS),提高了隐身性能。

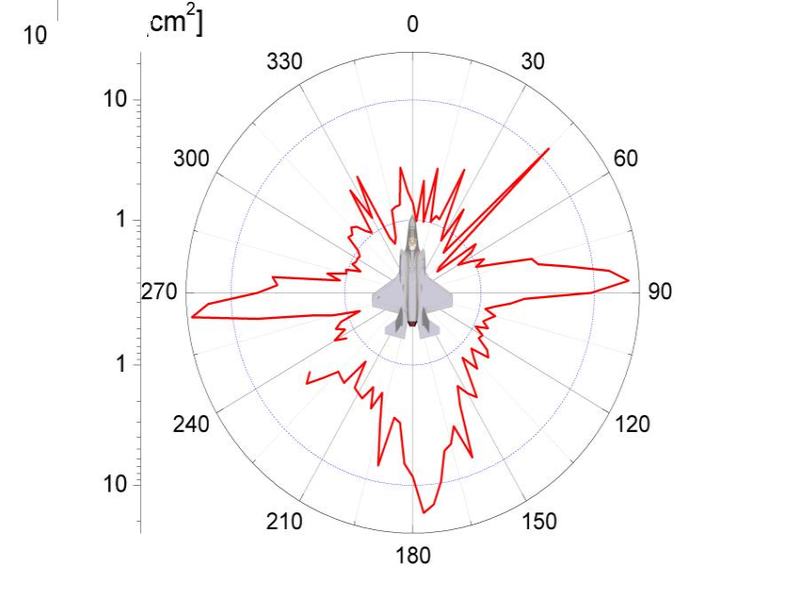

B-2 的基本雷达反射角示意图

B-2 的基本雷达反射角示意图

根据现有信息,我国新型隐形轰炸机H-20采用类似布局的可能性很大。在2021年释出的中国空军招飞宣传片中,试验车间内赫然出现了一架疑似飞翼式布局的飞行器,全机被蓝色遮盖物覆盖,左右机翼构成V字形。

最关键的信息则是飞行员头盔镜面的反射内容:当这架神秘飞行器的“蓝盖头”被掀开后,H-20的机身轮廓隐约可见!

而我国等离子控制技术的突破,或使H-20的隐身性能进一步增加,因为该技术不只是提高巡航的稳定性、安全性这么简单,工作时也有利于减少雷达反射截面,更不容易被雷达侦测到。

H-20 隐形轰炸机的计算机生成图像

H-20 隐形轰炸机的计算机生成图像

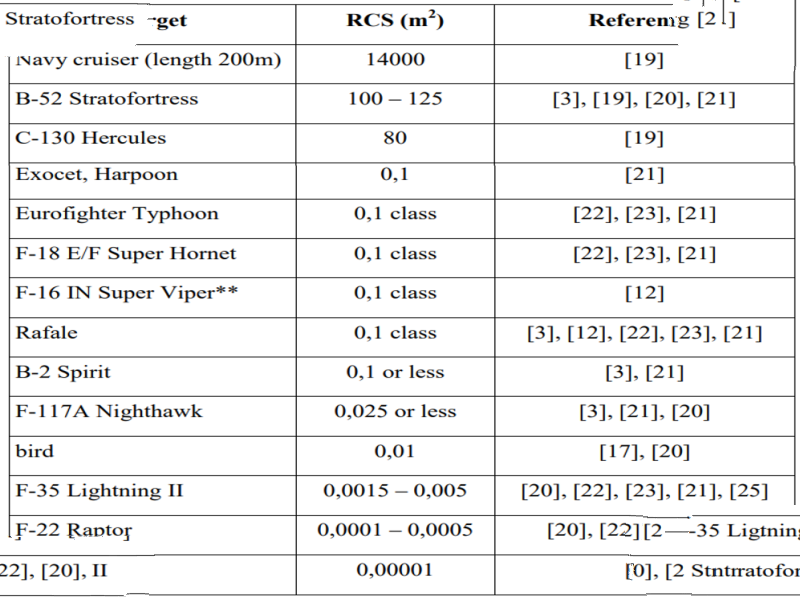

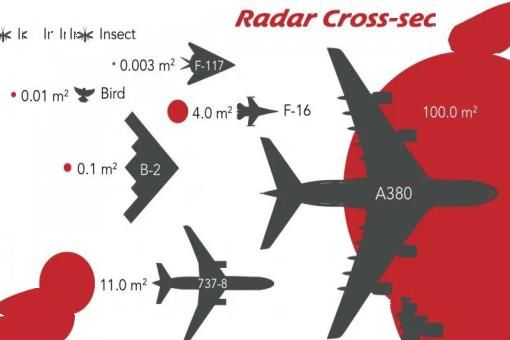

什么是雷达反射截面?雷达反射截面是人为划定的等效面积,也是衡量飞行器隐身性能的关键指标,其数值越大,就表示飞机越容易被雷达监测到。

不同物体在雷达厘米波中的典型值有所不同:一艘长103m的护卫舰,其雷达反射截面可达5000~10万㎡,B-52轰炸机为100~125㎡,而一只小鸟则只有0.01㎡大小。

为降低被雷达发现的概率,各国的隐形飞机通过喷涂隐身材料等措施降低RCS值,隐形飞机的RCS普遍能降到0.5㎡以下,例如:B2隐形轰炸机的截面指标仅为0.1㎡,F35战机在0.0015~0.005㎡之间,F22更加离谱,对应数值约为0.0001~0.0005㎡。

只在隐形轰炸机之间比较,我国H-20的隐身能力未必低于B2!

只在隐形轰炸机之间比较,我国H-20的隐身能力未必低于B2!

这是因为轰炸机都带有可移动的飞行控制面,以此控制机身表面的气流方向和压力分布。但在这种情况下,机翼的控制面就会出现“隐身漏洞”,内部的设备、金属、控制面的接缝或间隙更容易暴露。

如果加入等离子体主动控制技术,飞机的控制表面就能被等离子膜或电极阵列覆盖,通过快速加热附近的空气,改变其密度,进而主动改变空气流向,无需频繁改变控制面。因此,该技术实际上是消除了控制面的使用需求,减少了缝隙、天线、金属等暴露的机会,相当于间接提高了隐身性能。

根据《欧亚时报》的文章分析,“中国正研制的H-20隐形轰炸机有可能配备用于主动飞行控制的等离子装置”,综合考虑以上因素,这一分析也不是没有道理。

该技术的重要性不言而喻,美国、英国、德国以及日本等国正在争相将其引入到飞机中。横向相比,我国科学家领先一步通过了风洞测试,将来该技术成熟后还有望应用到隐形战机、无人机上,我们拭目以待!

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

声明:部分图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除:wzwt58@qq.com。本站发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。本文地址:https://www.quqiwen.com/kxts/8576.html

相关文章