从“液态玻璃”到“非晶态固体”:玻璃的真正面貌到底是什么?

1927年,一个著名的实验正式开始。

沥青滴漏实验托马斯·帕内尔为了证明沥青是液体而非固体进行了这项实验,谁也没想到它会经历如此之长的时间。

1938年,沥青终于滴下了第1滴,随后在1947年,沥青再次滴下第2滴,而帕内尔在第3滴滴落前就去世了,这个实验也已经经历了将近1个世纪了。

它也证明了沥青是一种非常缓慢和粘稠的流体,而非固体。

一开始人们发现在古老的教堂里,它的彩色玻璃都是下面比上面要厚实的。

是因为玻璃一直像液体一样流下来的吗?

不,实际上不是的,如果说你看过一些古老的望远镜,你会发现它依旧可以使用,正是因为里面的玻璃并没有变形。

而为什么教堂的玻璃是上薄下厚的设计?

那是因为在中世纪时期,玻璃制造技术还不够成熟,无法制造出大面积且均匀的玻璃板,因此玻璃窗常常是由许多小块玻璃组成的。

为了使这些小块玻璃能够更加稳定地保持在窗框中,玻璃工匠会将窗户下部的玻璃块做得较厚,而上部的玻璃块则比较薄,这种设计可以增加窗户的结构稳定性,以及增强玻璃对风压的抵抗能力。

此外,这种设计还可以在室内提供更好的光线折射效果,使得光线能够更加均匀地照射到房间内部,同时还能够让室内保持相对较凉爽的温度,从而提高了室内的舒适度。

这也是为什么在古老的教堂建筑中,上薄下窄的玻璃设计是如此常见的原因之一。

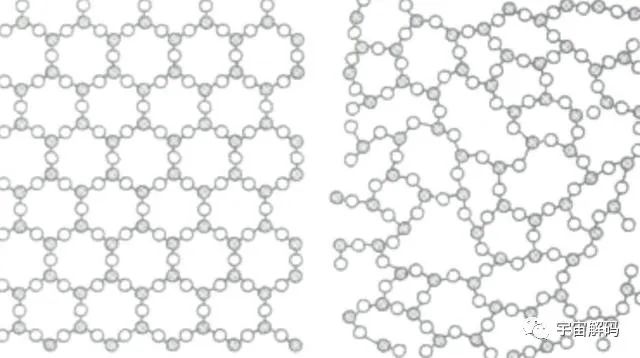

非晶体玻璃实际上应该是属于固体的,玻璃的分子结构类似于固体,但其原子之间的排列方式与普通晶体的排列方式不同。

晶体中的原子排列有规则的周期性,而玻璃中的原子排列是无序的,这种无序性使得玻璃具有非常特殊的性质。

虽然玻璃看起来像液体,但其形态实际上是由高温下熔化并快速冷却而形成的非晶态固体。

一般晶体的原子或分子排列是非常有序,有规律地重复出现,而非晶体的玻璃,它的结构是无序的,所以它的性质和晶体有很大不同。

例如,玻璃没有晶体那种规则的结构,因此它的物理性质比晶体更加不均匀,且玻璃的熔点是不确定的,而晶体的熔点是固定的。

现在玻璃被广泛得运用到我们生活的各个地方,带来了不少便利。

而随着对材料的进一步理解和发现,会给我们带来更多的美好。

| 后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |

声明:部分图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除:wzwt58@qq.com。本站发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。本文地址:https://www.quqiwen.com/kxts/25253.html

相关文章